授業ネタの動画投稿のお知らせ:「農林水産業」

sogeoです。授業で話すと興味を引ける小話の動画を「地理の総合力 動画館」にアップロードしました。こちらから動画販売ページに移動することができます。地理を担当することになる教員の方に、うまく活用していただければと思います。

今回は、「地図(球体としての地球)」で扱うと効果的な小話です。中学社会でも「世界の姿」などで使えます。地理総合における大項目A(1)「地図や地理情報システムと現代世界」などや、単元によらずに授業の導入などでも活用できそうです。

実践の概説

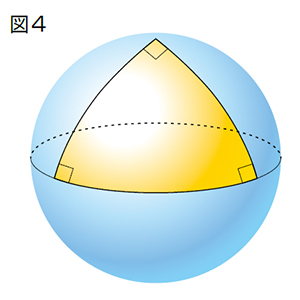

地球が球体であることによって、二点間の最短経路(大圏航路)は曲がった線になります。球を切った断面に沿う形になるので、時間をかければ理解してもらうことは可能ですが、やはり生徒によって、そういったイメージを持ちやすい生徒とそうでない生徒はでてきます。

そこで、地球が球体であることによって生じる不思議な現象を、生徒に体感してもらうための問いかけを提示します。地球上でとある動きをしたときに、不思議な図形が誕生することを意識させ、揺さぶっていきます。

ここから、数学や理科に関する学びへの興味を持つ生徒も出てくるかもしれません。今までの勉強は限られた条件下でのものであり、それを破った向こう側に待つ高度な学術の世界に引き込まれていく生徒がいれば、教科は関係なく、教師としての本懐ではないでしょうか。

3つの単純な移動が引き起こす、不可解な結果……。そう感じさせられれば、十分な効果があります。授業中の話の流れが分かる動画を公開しておりますので、こちらからぜひご覧ください。また、↓の本を紹介するのも良いかと思われます。

コメント