動画投稿のお知らせ:地図

sogeoです。授業で話すと興味を引ける小話と、授業中に提示すると効果的なサイトの紹介をしている動画を「地理の総合力 動画館」にアップロードしました。こちらから動画販売ページに移動することができます。地理を担当することになる教員の方に、うまく活用していただければと思います。

今回は、高校地理の「地図(図法、大圏航路)」などで扱うと効果的な小話です。中学社会でも、「世界の姿(世界地理の基礎、導入)」を学ぶときに使えそうです。地理総合における大項目A(1)「地図や地理情報システムと現代世界」などでも活用できそうです。

実践の概説

日常で目にする世界地図は、角度が正しいという点を重視して作られた、メルカトル図法系のものがほとんどです。目印のない海の上を進むときは、たとえ距離が伸びてしまったとしても、羅針盤で同じ角度で進み続けるだけで目的地に到着できるというのが安全でしたので、航海が移動手段の主流だった時代から、人々の間で定着しました。

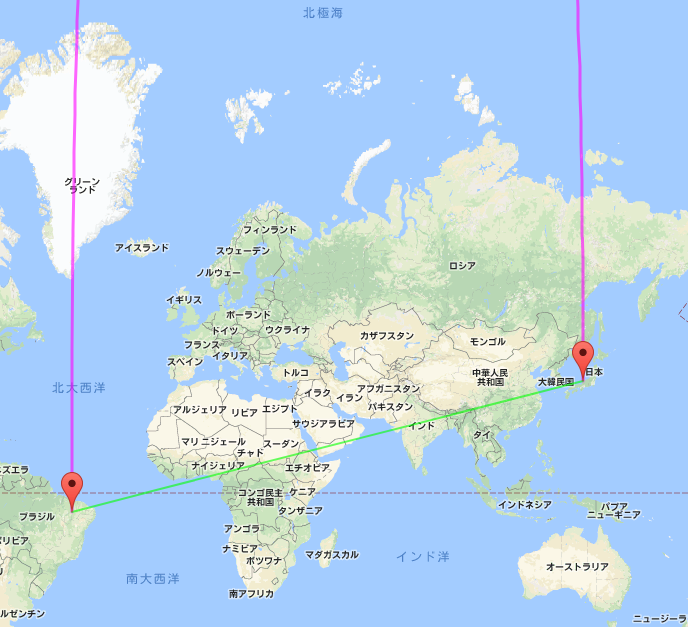

正角図法における大圏航路と等角航路は、重要な内容です。地図上で直線を引いてもそれが最短距離ではない、という部分は、なかなか理解しにくい生徒もいるでしょう。球面に沿った移動という点については、日常では意識しづらい部分で、幾何的な認識が得意な生徒以外は、躓きやすいかもしれません。

そこで、こちらの「ウェブ地図で大圏航路を表示する (Leaflet版)」が役に立ちます。2点間の大圏航路と等角航路を表示してくれるので、2つの地点マーカーをドラッグすることで、様々な場所同士の最短経路を示してくれます。

- 経緯線も表示してみる

- 直線状の横方向の距離が伸びるほど、大きく曲がる様子を可視化

- 赤道をまたぐと……?

- 経度差180度だと、まっすぐ北か南に進むのが最短。なかなかの見た目

- 地図上だと断裂してしまうのが最短なことも

など、様々な事柄に気付かせることができます。生徒1人1人がICT機器を扱える環境なら、実際に触らせることで、いろいろな地点について自ら確認することができ、理解を助けるのに効果的でしょう。各人、好きな2点を選んで表示させ、そこから分かること(どういう国の上を通るルートで移動するのが最短なのか、など)を言語化させて提出・発表させる活動を行えば、立派な探究活動です。

サイトの紹介を、画面キャプチャを用いながら解説しているとともに、授業中における扱い方も感じていただける動画をアップロードしていますので、こちらからぜひご覧ください。

コメント